But d’un ragréage : l’expertise pour des surfaces parfaites

Qu’est-ce que le ragréage et à quoi sert-il ?

Le ragréage est une technique de préparation des sols, indispensable avant la pose de nombreux revêtements comme le carrelage, le parquet ou le vinyle. Il consiste à appliquer une fine couche de mortier autonivelant ou fibré sur un support existant dans le but de corriger ses défauts : irrégularités, creux, fissures, ou différences de niveau. Son objectif principal est de lisser et niveler la surface pour garantir l’adhérence, la durabilité et l’esthétique du revêtement final.

En d’autres termes, il s’agit d’un travail de fond qui, bien qu’invisible une fois le revêtement posé, joue un rôle déterminant dans la qualité et la longévité du résultat. Cette étape est souvent sous-estimée, pourtant elle conditionne la réussite globale du chantier.

Pourquoi le ragréage est-il parfois indispensable ?

Il n’est pas toujours nécessaire, mais dans de nombreux cas, le ragréage devient incontournable. Lorsqu’un sol présente des écarts de niveau supérieurs à 2 ou 3 mm, des défauts de planéité ou une porosité excessive, il est impératif de corriger ces problèmes. Un sol non préparé peut entraîner des bulles sous un sol souple, un décollement prématuré de carrelage ou une usure accélérée du parquet.

Le but d’un ragréage est donc de créer une base saine, régulière et stable. Cela évite les désagréments futurs et assure un rendu impeccable, tant au niveau visuel qu’au niveau du confort de marche ou de la résistance mécanique du sol.

Les différents types de ragréage selon les besoins

Ragréage autolissant

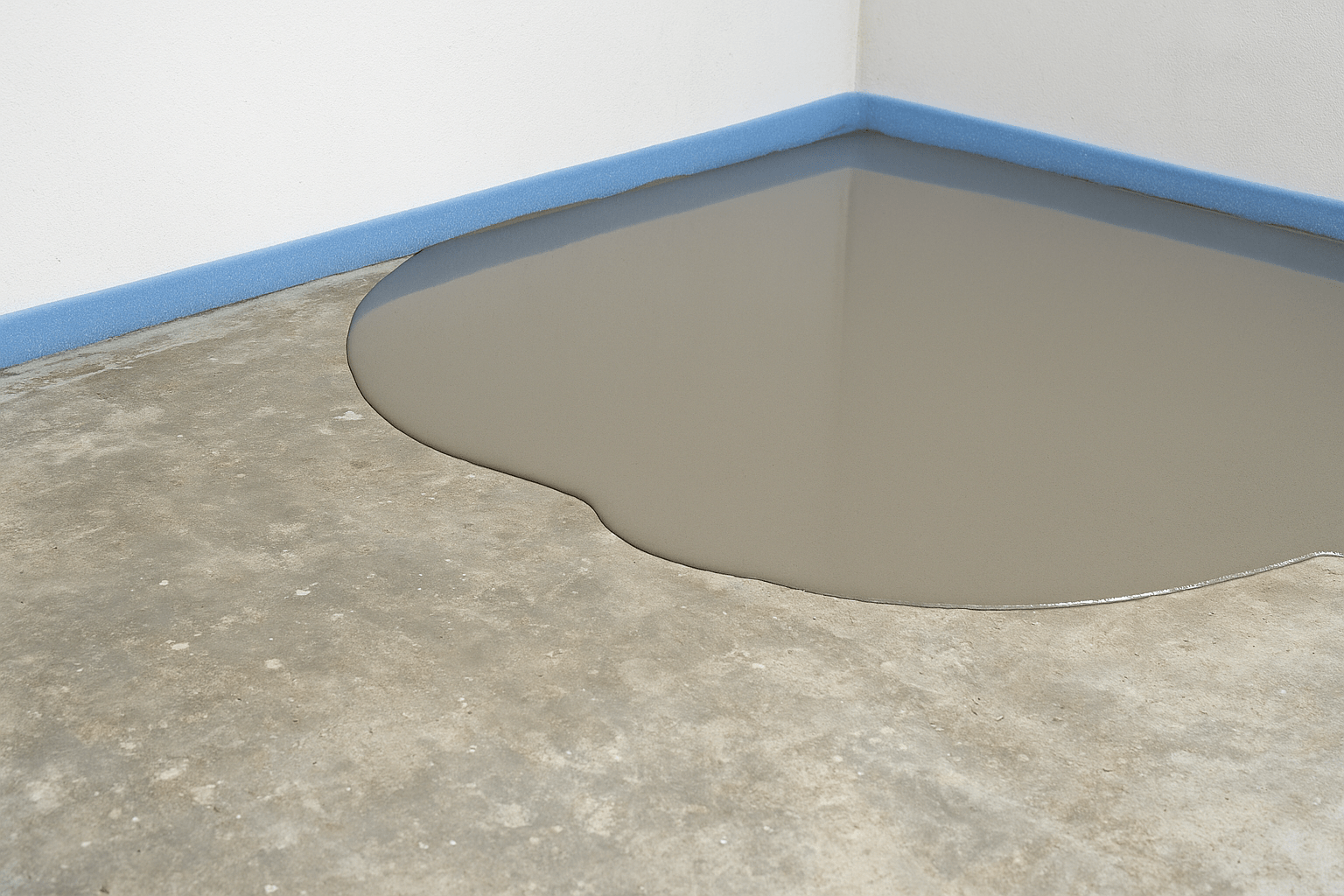

C’est le plus couramment utilisé. Fluide et autonivelant, il s’étale facilement sur le sol pour corriger les petites irrégularités. Il est parfait pour les supports peu endommagés, avec des défauts de moins de 1 cm. Il permet une finition plane sans intervention manuelle lourde.

Ragréage fibré

Ce type de ragréage contient des fibres synthétiques qui améliorent sa résistance et sa cohésion. Il est adapté aux sols fragiles, fissurés ou soumis à de légers mouvements. On le privilégie dans les cas de rénovation, ou lorsque le support est ancien et présente des zones instables.

Ragréage de pente

Moins connu, le ragréage de pente est utilisé pour créer une inclinaison volontaire, par exemple dans une douche à l’italienne ou une terrasse. Il ne cherche pas à rendre la surface plane, mais à diriger l’écoulement de l’eau dans une direction précise.

Les étapes clés d’un ragréage réussi

1. Diagnostic du support

Avant toute application, il est essentiel d’observer l’état du sol : son niveau de planéité, sa composition (béton, chape, carrelage...), sa porosité, et la présence éventuelle de fissures. Cette analyse permet de choisir le bon type de ragréage et les produits complémentaires nécessaires.

2. Préparation du sol

Un sol bien préparé garantit une bonne adhérence du mortier de ragréage. Cela passe par un nettoyage complet (poussières, graisses, résidus), la réparation des fissures, et souvent l’application d’un primaire d’accrochage. Ce dernier permet de bloquer la porosité du support et d’éviter une absorption trop rapide de l’eau contenue dans le ragréage.

3. Application du ragréage

Le mélange doit être réalisé avec précision, en respectant les proportions indiquées par le fabricant. Une fois prêt, le mortier est coulé sur le sol puis réparti à l’aide d’une lisseuse ou d’un rouleau débulleur. Selon le type de ragréage, l’autonivellement se fait plus ou moins naturellement.

4. Séchage et vérification

Le temps de séchage varie selon l’épaisseur, la température ambiante et l’humidité. Il est crucial de respecter ce délai avant toute pose de revêtement, sous peine de détériorer le travail. Une vérification finale avec une règle de maçon ou un niveau à bulle permet de s’assurer de la planéité obtenue.

Quand envisager un ragréage ?

Le ragréage s’impose dans de nombreuses situations, que ce soit en construction neuve ou en rénovation :

-

Avant la pose d’un sol PVC ou linoléum, très sensibles aux irrégularités.

-

Pour recouvrir un ancien carrelage sans le déposer.

-

Lors d’une mise à niveau entre deux pièces aux hauteurs différentes.

-

Pour corriger un défaut de planéité dû à une dalle mal coulée.

-

Pour uniformiser un sol présentant des microfissures ou des variations de texture.

Dans tous ces cas, le but d’un ragréage est de garantir un sol parfaitement plat, uniforme et prêt à accueillir son futur habillage.

Erreurs fréquentes à éviter

Même si le ragréage semble simple à première vue, certaines erreurs peuvent compromettre le résultat :

-

Négliger le primaire d’accrochage : cela peut entraîner un décollement total de la couche de ragréage.

-

Appliquer le produit sur un sol humide : l’humidité peut provoquer des cloques ou une mauvaise prise.

-

Utiliser le mauvais type de ragréage : chaque support et situation nécessite un mortier spécifique.

-

Ignorer les temps de séchage : trop de précipitation peut compromettre la solidité et la planéité de la surface.

Une bonne préparation et le respect des instructions sont la clé d’un ragréage réussi.

En résumé : pourquoi faire un ragréage ?

Le but d’un ragréage, c’est de transformer un sol imparfait en une base solide, plane et fiable. C’est une étape souvent invisible, mais cruciale dans tout projet de revêtement. Elle conditionne la durabilité, l’esthétique et le confort du sol fini.

Que ce soit pour corriger une dalle en béton, poser un nouveau carrelage ou rénover un sol ancien, le ragréage est une solution technique fiable et accessible. Bien réalisé, il prolonge la durée de vie du sol, améliore l’isolation phonique, et garantit un rendu impeccable.